坂東 芙三次による連続観劇レポート

フョードル・ドストエフスキー「地下室の手記」

2019年4月13日(土)

会場:綜合藝術茶房 喫茶茶会記

1.

なにかに苦悩する男が現れる。俯いて歩き、壁にもたれ、息を漏らす。なにに苦悩しているかは解らない。

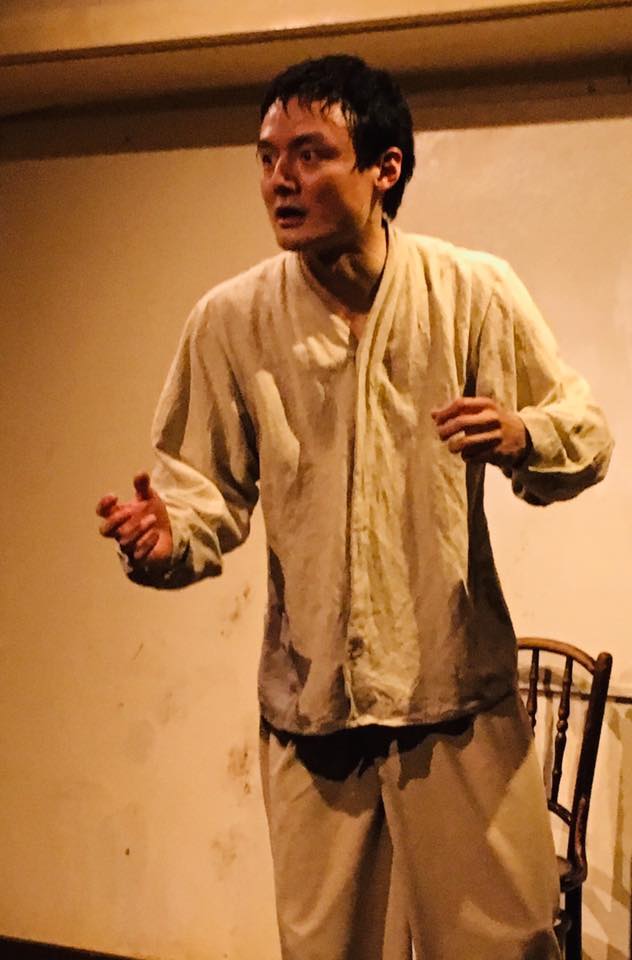

ここは四ツ谷駅から歩いて少し裏道に入ったところにある年季の入った喫茶店(*1)で、外の世界とは時間の流れがまるで違う。日中からもう、夕方みたいだ。カウンターの横を抜けて奥の上演スペースへ入る。暗くなると、生成色の上下を着た男が現れた。

時々、遥か遠くから聞こえてくるような音楽に出会うことがある。ラフマニノフの「楽興の時Op.16」第 1 番は、そんな風に流れ出す。

男は椅子に掛けている。じっとしたまま、徐々に熱を帯びてくる。音楽が男に染み渡ってなにかを喚起しているのか、男が今取り戻しつつある記憶が私たちにはピアノのメロディに聞こえるのか、ともかく男は立ち上がり、やがて激しく動き回る。

たとえば魂が自由を求めて、体のあちこちにぶつかってもぶつかっても動きをやめず、もう一度生まれたがっているかのように。それは解放というよりも、もがきに見える。

BO KU WA YAN DA NIN GEN DA……

日本語に聞こえなかった。

ぼくは病んだ人間だ……ぼくは意地の悪い人間だ。およそ人好きのしない男だ。ぼくの考えでは、これは肝臓が悪いのだと思う。もっとも、病気のことなど、ぼくにはこれっぱかりもわかっちゃ いないし、どこが悪いのかも正確には知らない。(*2)

言葉は男の口から、一音ずつ微かに区切って語り出される。すらすらと、あたかも自分が今ここで 考えたことのようにセリフを喋るのではない。どこかからやってくる言葉の元をすばやく五十音にエンコードして吐き出しているようにも見える。

ここは日本で、観客は日本人だから、私たちは連続する音から言葉の意味を汲み取って、江川卓訳『地下室の手記』(*2)の冒頭を難なく楽しむこともできる。

いまぼくは四十歳だ。以前は勤めていたが、現在は無職。ぼくは意地悪な役人だった。人に邪慳にあたって、それで溜飲をさげていた。なにしろ賄賂をとらないのだから、せめてこれくらいのご褒美を受けるのが当然、とわりきっていた。

男は私たちに向かって熱心に語り続ける。

「ぼく」の言葉は、相手の反応を先読みしては前言撤回したり、矛盾したことを述べたりして逃げ、別の話題を出してはまた同じことを繰り返す。

(まずい警句だが、消すつもりはない。ぴりっとしたやつができそうな気がして書いたのだが、いま見ると、われながらあさましく気取って見せただけだったとわかる。だから、わざと消さないでやる!)

男は客席に向かって啖呵を切ってはしばしば顔を背けて舞台の奥へと引っ込んでいき、また懲りもせずこちらへ歩み寄ってくる。

三歩進んで三歩下がるような往復の動作は、「ぼく」の言葉の行ったり来たりを立体的に視覚化する。長大なモノローグに流れる論理と意識の変化が直感的に、滑稽さを伴ってダイナミックに伝わってくる。

語っては翻す。これを繰り返すのは、熱心に自分語りすると同時に自分へ向けられる一切の解釈、固定観念を拒む態度と言える。なんのために? 自分は非凡な存在だという幻想にただ安住するためなら話は簡単だ。

ぼくは意地悪どころか、結局、何者にもなれなかった――意地悪にも、お人好しにも、卑劣漢にも、正直者にも、英雄にも、虫けらにも。

何者にもならなかったのではなく、なれなかった。少なくともある瞬間、「ぼく」はそう告白している。

2.

男は熱心に語り続ける。

「ぼく」は去年、親戚の遺産を手に入れて八等官の仕事を辞めて以来、都市のはずれのボロ屋で引きこもりを決めているらしい。話は「ぼく」がまだ 24 歳だった頃の陰気で孤独な生活に移る。

役所で周囲から受けていた嫌悪のまなざしや、同僚への蔑み。語られていることの真偽や妥当性はよく解らないが、職場で浮いていたことだけは確かなんだろうな、とボンヤリ伝わってくる。

「ぼく」はそんな生活のなかで一人、読書、娼館での女遊び、《美にして崇高なるもの》と一体になる空想に耽っていたことを赤裸々に告白する。

セックスは、《美にして崇高なるもの》にまつわる空想とうまく両立する営みだった。空想のモチーフは「矛盾とか、苦悩とか、苦渋をともなう自己分析とかから成」る「大小さまざまな苦痛」。その高揚は、ことの最中に「美味なソースの役割を果たせるような程度にだけ訪れて」きて、女遊びに価値を見出させ、空想の愛さえも経験させてくれるものだったという。

ぼくは夜ごと、ひとりきり、こっそりと、びくびくもので、きたならしい女遊びにふけった。そして、醜悪感が絶頂に達するあの瞬間にもぼくを離れようとせず、そういう瞬間にこそかえって呪詛の気持にまで高まる羞恥心を、いつも胸に抱いていた。ぼくはもうそのころから、自分の内心に地下室をかかえていたのだ。何かの拍子に人に見られはすまいか、だれかに行き合いはすまいか、素性を知られはせぬかと、そればかりがやけに気になった。そしてぼくは、ことさらあやしげな場所をえらんで、あちこちほっつき歩いた。

上演では語られなかった箇所だが、興味深い。地下室とは、都市のはずれのボロ屋だけを意味しない。それは「自分の内心」にも抱えられている。そのころ“から”と言うからには、おそらくそれ以来ずっと。

そのように「地下室」を捉えるとき、この時期に「ぼく」が耽っていた行動を一種の「地下室」として見ることも可能だろう。読書もセックスも《美にして崇高なるもの》にまつわる空想も、ひとりきりで逃げ込む「地下室」に似た場所なのだと。

「ぼく」は役所に勤めていたし、女遊びに出かけるなど夜ごとに「あちこちほっつき歩い」ていたのだから、物理的には人に会っていたし外に出かけていた。が、別の面から見ればそれは「地下室」をわたり歩く行為だった。そう考えることもできる。

3.

さすがにぼくもぶっつづけで空想にふけることはできなかった。そしてそろそろ社会のただなかにとびこんで行きたいという、抑えがたい欲求を感じはじめた頃のことだ……ああ!ぼくはあの連中に辱めを受けたのだ! ズヴェルコフ! どうしてこのままにしておける!

「ぼく」はやがて、「社会のただなかにとびこんで行きたいという、抑えがたい欲求」を感じ、これまで絶交していたズヴェルコフという同級生の送別会にわざわざ参加する。ただし、学校時代に戻りたい、などと甘い感傷を抱いたわけではなさそうだ。

ぼくが役所の勤め先を変えてしまった裏にも、彼らといっしょにいたくない、憎たらしい少年時代とはひと思いに縁を切ってしまいたい、という気持ちが働いていたのかもしれない。あんな学校、あんな徒刑囚のような時代は呪われるがいいのだ!

ドストエフスキーには本当に徒刑囚だった時代がある。革命的な秘密結社の会員だった 27 歳のとき に死刑宣告を受け、処刑を免れたのちシベリアに流刑されて 4 年間過ごした(そのあと歩兵大隊に派 遣されてさらに 4 年過ごしている)。

囚人の生活を知った上で「徒刑囚のような時代」という言葉を 選ぶほどに、「ぼく」にとっての学校時代は苦痛なものとして描かれている。

作家自身は少年時代、寄宿学校に入っていた。医者の父親には資産があったが非常な倹約家で、充分な小遣いが与えられず、多くの裕福な仲間への引け目に苦しんだ。周りがみな自分よりも優遇されているように感じていたらしい。

*3

小遣いに困窮していたのと同じ頃、父は貯金で農奴約 100 人付きの農場を買っている。やがてそこへ移り住み、極めて冷酷に農奴を虐待したために、ヒョードルが 17 歳のとき農奴に打ち殺された。これは父への非難と憎悪を抱えていた少年時代の作家にとって、後々まで尾を引く出来事だったとされ ている。

逮捕の原因になった秘密結社の思想は、空想的社会主義とともに、ロシアの農奴制廃止を標榜するものだった。(*3)

ちぇっ、なんでまたでしゃばる気になんかなったんだ! しかもズヴェルコフみたいな、あんな豚野郎のために!

ズヴェルコフは「可愛らしい活発な少年」で、「成績は悪い方だったが有力な後盾がついていた」ために学校をうまく卒業できた。しかもその年に「二百人の農奴つきの領地が、遺産として彼の手にはいった」。「正真正銘の俗物」だが「悪気のない男」。「社交術や洗練されたマナーにかけては専門家扱いを受けて」おり、「なれなれしい将校然とした物腰」だったらしい。

「ぼく」は同級生全般へも憎悪の目を向けていた。それは彼らの「考え方のあさはかさ」「世間的な成功だけに目がくらんでいた」ことによる。周りも「ぼく」を嫌悪した。勉強に励み、優等生になると「嘲笑はやんだが、敵意はのこり」、「よそよそしい、緊張した関係」が待っていた。

4.

その日の朝、ぼくははやばやとベッドから飛び出すと、わくわくしながら立ち上がった。まるでいっさいが今すぐにも成就するような気持ちだった。いや、ぼくは本気で、ぼくの人生の一大転機が訪れようとしていると確信していたのだ。

「ぼく」は《高遠な思想と疑いもない機知》などを武器に同級生たちを圧倒する空想に駆られていたが、送別会の場で一同から軽蔑され、どんな理屈をこねようと相手にされない。レストランで置いてけぼりにされ、しつこく追いかけて娼館に足を踏み入れる。

ぼくはけげんな思いで立ち止まった。そこにだれもいなかったからである。

汗だくになりながら全身で語り続けてきた男は、ここで凝然としたように立ち尽くす。言葉は、さっきまでと打って変わって、汗のしたたりのように語られる。

男の視線は今、私たちの頭上を通り越して、だれもいない向こう側に注がれている。体は見られたい放題。なにかに集中している存在は、無防備だ。見つめ返してこない、見られていることを知らない。

いや、知っている。見られていることを忘れた男を演じる立本夏山は、さっきまでよりも鋭くなった観客の視線を、現実には受け止め続けている。素に戻るのとは似て非なる状態。一定の時間をかけてエネルギーを放出し続けた果てに、心身ともに非日常的なゾーンに入っている。

ここで冒頭から続けてきた語り方をいったん放棄しながらも観客の集中を支えている原理は、ナチュラルな演技で感情移入を誘うことではなく、普通じゃない状態に入った人間が人を吸い寄せる、磁力のようなものだろう。

男の体に起こった事件の大きさを見ていると、この場面で「ぼく」が対面した出来事とは、単に同級生の不在に留まらないのではないか、と思えてくる。出来事そのものが些事と化すような、もっと大きく、存在の根底を揺るがすような光景を「ぼく」は垣間見たのではないか。

ドストエフスキーが流刑されたのは、20 代後半だった。時は 1840 年代。「ペテルブルグは、ピョートル大帝の暴力的改革によってなだれ込んだ西欧文明の怒涛に全身浸かり、それを無理やり飲み込ん できたロシア・インテリゲンツィアを象徴する町」であった。ちょうど青春を迎えた世代は「書物を 通して西欧の思想や芸術を取り込」み、「極めて観念的な理想主義者、ロマンチストとなった」(*4)。しかし。

ドストエフスキーもそうした傾向を持つ夢想家であったが、彼の夢想は、シベリア流刑によって 突如中断された。

*4

その頃に構想されたのが、『告白』という小説だった。「徒刑地の板寝床に寝て、憂鬱で自分がば らばらに分解してしまうのではないかと感じるような、そんな苦しい瞬間に思いついた」という。

『告白』は、しかし生涯書かれることがなかった。「告白」への欲望、関心は作家のなかで異常な までに高くあり続けたが、小説のプランは変更され続けた。その結果、別のタイトルを付けられた作品群、つまり今日私たちが読んでいる『地下室の手記』『罪と罰』『カラマーゾフの兄弟』など、文 学史に名立たる小説が残されたのだという。(*5)

ドストエフスキーの小説は従来、そこでなされる告白がいかに主人公の真実を開示したものであるかという観点で論じられる傾向にある。が、このような創作の経緯を踏まえて、大作家の仕事を「告白」の失敗の歴史だったとする大胆な仮説を唱える研究者がいる。

逆の見方をしてみたらどうだろう?(……)ドストエフスキーの作品を一貫した「告白」の失敗 の歴史とみなし、彼の「告白小説」のプランがなぜ繰り返し挫折しなければならなかったのかを 語ってみたら?(……)告白の欲望がテクストという現実的条件に突き当たって四散する、その 表層の出来事を記述してみたら?

*5

別の角度から一つ結論を先取りしてしまうと、告白という行為そのものは、もともと失敗せざるを得ない。たとえばそういう考え方がある。

言語に先立って、告白されるべき真実があるわけではない(……)告白による言語化こそが、ま さに告白に値する真実を生み出している(……)いわゆる、哲学における「言語論的転回」の中 で繰り返されていた言い回しを用いれば、シニフィエ(真実)はシニフィアン(言語)の効果で ある、ということになる。だが、(……)告白されていることは、なお真実を逸しているように、 主体自身によって感じられてしまう(……)言語(シニフィアン)から独立して、真実(シニ フィエ)は存在していないはずなのに、言語化された「それ」は、真実から外れ(……)意図す ることなく嘘になってしまう。

*6

この考えに従えば、ありのままの真実を告白することは、原理的に不可能だ。言葉を発するごとに「本当はそうじゃない」「俺はそんなもんじゃない」と違和感に過剰反応して言い直し続けても、永遠に真実を言い表すことはできない。“本当の「ぼく」”なんて存在しないのだから。

絶交していた同級生の送別会に参加したのは「社会のただなかにとびこんで行きたいという、抑えがたい欲求」のためであった。「ぼく」は誰か人間に“本当の自分”を、“真実”を解ってもらおうとしていたのではないか。

“本当の「ぼく」”が存在しない以上、“本当の「ぼく」”を理解する人間もこの世にいない。

「ぼく」が同級生の不在に直面するのと同時に、それまで正面切って語りかけられていた観客の存在は男の視界から外れる。舞台の観客は、手記にとっての読者を連想させる。屈折に満ちた告白を熱心につらねた手記とは、そもそも誰に読まれるものだったのだろう。

「ぼく」はこの場面で無意識に、過去・現在・未来にわたるビジョンを前に立ち尽くしているのではないだろうか。「そこにだれもいなかった」というシンプルな光景を。

5.

ぼくはけげんな思いで立ち止まった。そこにだれもいなかったからである。考えてみれば当たり前で、彼らはもうめいめいの部屋に入ってしまったあとだったのだ……

舞台は続いている。

ぼくの前には人間がひとり、おろかしい微笑を浮かべて立っていた。これは、ぼくとは多少顔見知りのこの娼館の女将だった。しばらくすると、ドアが開いて、人間がもうひとり入ってきた。

「ぼく」の前に、女将と、この店で体を売る若い娘が現れた。

ぼくはまっすぐに彼女のほうへ歩み寄った……この時のぼくの顔はいやらしさの極地だったろう。青白い、毒々しい、下劣な顔。これでいいのさ、うれしいくらいだ。この女にいやらしいやつと思ってもらえりゃ、本望さ。ありがたい話だ……

男は見えないなにものかを両手でつかんで、腰に打ちつけながら空間を大きく動き回る。客席や視 線の対象へ垂直に働きかける運動から、方向感覚を手放すような時間へ。全身で空間を撹拌している ようにも感じられる。

ここで流れるジョン・ケイルの「Wall」は、バグパイプのような音色で奏でられるミニマル・ミュー ジックだ。伸びやかな音色からくる解放感と、リフレインするフレーズへの没入感。理性も感情も意 識にくっきりとディスプレイされない。言語化を放棄する代わりに、なにか大きなものとつながろう とする時間。

この場面は小説にはない。ことが終わって「ぼく」が再び目覚める場面から次の記述が始まっている。

どこか仕切り壁の向こうで、まるでだれかに強く圧しつけられ、首をしめられでもしたように、時計がかすれ声を立てはじめた。

女遊びはかつて、「ぼく」にとって「地下室」に似た逃避の場だった。しかしそれでは飽きたらなくなって、「社会のただなかにとびこんで行きたいという、抑えがたい欲求」を感じ、絶交していた 同級生の送別会にわざわざ同席したのだった。

セックスは彼の問題を解決しない。ただ、とどまらぬ思考を一旦停止し、クールダウンする効能はある。(*7)

ふいにぼくのそばに、じろじろと執拗にぼくのことを眺めまわしている見開かれた二つの目が見えた。

6.

「ぼく」の関心は今やズヴェルコフから遠のき、目の前の女に集中する。女を買うことの「真の愛情が最後に行くつくところから、愛情もなく、粗暴に、恥知らずに、いきなりはじまる」いまわしさに思い至る。そこで「早いところ片をつけてしまいたくて」名前を尋ね、そのリーザという女を、平たく言えば口説き始める。

家庭の、とりわけ結婚生活の素晴らしさを語る「ぼく」の言葉は、そして男の語りは、温かく実感のこもったものである。結婚当時の愛が消えたあとにやってくる「もっとすばらしい愛」のこと。乳を吸う赤ん坊と三人で暮らす「何もかも幸福でしかたがな」く「なんでも許すことができる」生活。

こんな決めつけはよろしくないが、「ぼく」は商売女しか相手にしたことがない、ガールフレンドを持ったことのない男なのではないか。そういう人にしては、ここの語り口に厚みがありすぎる。

彼女はこうつぶやいた。『なんだか、あなたは……まるで本を読んでるみたいで』その声にはなにやら嘲笑に似た調子が聞こえた。この言い方に、ぼくは痛いところをつかれた思いだった。

「痛いところをつかれた」とは、当たっていたということだろう。少なくとも「ぼく」は独り身で、結婚生活は言葉の上でしか知らないのだから。だからこそ表現豊かに理想化されているともいえよう。ただ、このように描写されるとかえって一層、「ぼく」の言葉の、そして男の語りの説得力に違和感を覚えるのだ。

作家は、「ぼく」にしてはうまく語りすぎている記述へ真実味を与えるために、「本を読んでるみたい」という評価を与えているのではないか。あくまで机上の空論を喋っただけなのですよ、と。

こういうときにどうしても、書き手の気配を感じる。

ドストエフスキー自身は、結婚生活で苦い思いをした口らしい。最初の妻マリーヤ・ドミートリエヴナとの暮らしはうまく行かず、結婚から 4 年後には人妻に恋し、6 年後には別の女性を伴って二ヶ月半の外国旅行に出かけている。妻は肺結核を患っていた。「良心のやましさにさいなまれ」たドストエフスキーは、旅から戻ると妻を静養のためモスクワへ転地させ、付きっきりで看病した。てんかん の発作と膀胱炎、貧乏、マリーヤの連れ子の不始末に悩まされながら。『地下室の手記』はその数週間のなかで書かれた。妻は執筆中に亡くなった。(*3)

現実の結婚生活は理想的なものではなかった。が、結婚を申し込んだのは、特定の相手を前に理想を思い描いたからだ。そして現実と直面したときに感じたギャップはあまりに具体的なものだったろう。

ここで問題にしたいのはドストエフスキーの結婚生活がハッピーだったかどうかではなく、結婚に対して抱かれがちな幻想への批評的態度でもなく、描写に厚みと説得力を与える人生経験の有無である。こう言ってはなんだが、「ぼく」と作家とでは、見ている世界が違うのではないか。比べものにならないほどに。

ぼくには、彼女がことさら嘲笑的な口調のかげに身をかくそうとしたことがわからなかったのだ。純情で羞恥心の強い人間が、ずかずかと無遠慮に内心に踏みこんでこられたとき、それでも誇りの気持ちから最後の瞬間まで屈服しようとはせず、自分の本心をさらけ出すのを恐れている場合、ふつう、こういう奥の手を使うものだということがわからなかったのだ。

40 歳の「ぼく」が 24 歳の頃の出来事を描いているのだから、あのときは解らなかった(が今は解る)という視点は、一見するとあってしかるべきものである。でも、本当に? その後の 16 年間で 「ぼく」が女心を理解する力は本当にアップデートされたのだろうか。年齢を重ね、地下室にこもっているだけで? このくだりにも妙に作者が直接手を出しているような気配を感じる。

それはさておき少なくとも、24 歳の「ぼく」は彼女の反応を受けて「激しい憎悪」にかられ、彼女 をなじり始める。娼館にいることを魂と肉体を借金のかたに差し出したのだと言って責め……そのあとなぜか、自分の家のアドレスをリーザに渡した。

7.

なんだってそんなことしたんだ? もし彼女がやってきたらどうするつもりだ? なによりまずいのは、おれの暮らしぶりを見られることだ。あの時のおれは彼女の目に、なんというか……英雄と映っただろうからな……

そして「嘘の仮面」を再びかぶることを嫌悪したり、いや「あの時おれは真心からしゃべっていた」と翻したり、いつもの調子で右往左往しながらリーザの来訪に怯え、そわそわ待っている。

果たして彼女は来た。

リーザ、何のためにここへ来たんだ? そんなことはわかってるさ。それはあのときぼくが、同情の言葉をかけたからなんだ。それできみはふわふわとなってしまって、また同情の言葉をかけてもらいたくなったのさ。だったら心得ておくがいいぜ、はっきりとね、あのとき、ぼくはきみを笑っていたんだってことを。

ここではっきりと解るのは、あの夜「ぼく」がリーザに話していたときの真意ではなく……羞恥心のあまり相手を嘲笑せざるを得ない、「ぼく」の心の動きである。「地下室」とは現実の住まいだけでなく、「ぼく」の内心に抱えられた秘密の小部屋をも意味していた。リーザは今「ぼく」の粗末な家に足を踏み入れている。それは「ぼく」にとって、内心に踏み込まれるのと同様の危機であっただろう。

先の場面で引っかかっていた、この言葉が思い出される。

ぼくには、彼女がことさら嘲笑的な口調のかげに身をかくそうとしたことがわからなかったのだ。純情で羞恥心の強い人間が、ずかずかと無遠慮に内心に踏みこんでこられたとき、それでも誇りの気持ちから最後の瞬間まで屈服しようとはせず、自分の本心をさらけ出すのを恐れている場合、ふつう、こういう奥の手を使うものだということがわからなかったのだ。

リーザがそうだったのかは措くとして、「ぼく」の取扱説明書としてあまりに優れていると感じるのは気のせいだろうか。

ぼくは自分の貧乏が何より恥ずかしいんだ。そして何より恐ろしいんだ。盗みをしたのより、もっといけない。というのは、ぼくは虚栄心のかたまりのような男で、それが生皮をひんむかれたような感じで、空気にふれただけでも痛みだすんだ。

親戚の遺産を相続した 40 歳現在の「ぼく」は、24 歳だった当時よりも金銭に恵まれている。が、生きやすくなったようには思われない。

それより、きみにはわかるかい、いま、こういうことをきみに話してしまったことで、きみがここに来て、ぼくの話を聞いたということで、ぼくはきみを憎むようになるだろうってことが? 人間てものは生涯にせいぜい一度くらいしか、こんなに本心をさらけだすことはないものなんだ。それこそヒステリーの発作にでもかからなければね!

告白とは失敗するものである、ということを先にみておいた。その話には、続きがある。

失敗において表現されることにこそ、むしろ、主体の真実がある。たとえば、人は愛の告白において、常に口ごもる。告白において、人は言葉が足りなかったり、逆に饒舌すぎたり、あるいは 不適切な語彙を用いたりしてしまうものだ。本気のラブレターの文体は、常にどこか乱れている。 相手に対して、愛をうまく伝えられないということ、そのことこそが、愛の真実の証拠である (……)セールスマンの説得がうさんくさいのは、その説明があまりにもなめらかだからである。 上手な説明は、むしろそれが虚偽であることを示唆している。

*8,*9

上演では語られなかった箇所なのだが、「ぼく」はリーザが来るまでの間に、甘い空想に耽っていた。それは彼女が「ぼく」への愛に目覚めて涙ながらに告白し、「ぼく」はもったいつけてそれを受け入れ、結婚して外国へも出かける、それから、それから……というものだ。

なんだってきみは、これだけ言って聞かせたのに、まだぼくの前に突っ立って、ぼくを苦しめる気なんだい、なぜ帰らないんだ?

石橋を叩いて叩いて叩き壊したら好きでも嫌いでも渡れない。「ぼく」の不安は相手への情熱に比例している。それが強烈なことだけは、やぶれかぶれな男の語りからも、いやというほど伝わってくる。

ぼくはならしてもらえないんだよ……ぼくにはなれないんだよ……善良な人間には!

「ぼく」は「社会のただなかにとびこんで行きたいという、抑えがたい欲求」から接近した同級生に拒絶され、社会へ参加することに失敗した。そして、せっかく話を聞いてくれたリーザを、おそらくは自分を憐れんでくれた女性を、自ら追い返してしまった。

8.

男はいつの間にか、こちらに向かって語りかけている。

ところで、ひとつ現実に返って、ぼくからひとつ無用な質問を提出することにしたい。安っぽい幸福と高められた苦悩と、どちらがいいか? というわけだ。安っぽい幸福、高められた苦悩、さあ、どちらがいい?

どっちも嫌だ。八方塞がりじゃないか。

『地下室の手記』を書く直前、ドストエフスキーが外国旅行から戻ったのは、にっちもさっちもいかなくなったからであった。雑誌の失敗によってかさんだ借金を賭博で一気に解消するという夢想に取り憑かれていた作家は、外国旅行の間に手持ちの資金を全てすってしまった。ロシアからお金を 送ってもらうと、それもルーレットで消えた。同伴の女性から見捨てられ、家へ帰ることしかできなかった。

しかし、「賭博への偏執は、彼にたくさんの興味深い心理学的経験を積ませた」との指摘がある。(*3)

ただぼくは、諸君が半分までも押しつめていく勇気のなかったことを、ぼくの人生においてぎりぎりのところまでつきつめてみただけの話なのだ。ところが諸君ときたら、自分の臆病さを良識と取り違えて、自分で自分をあざむきながら、それを気休めにしている。

冒頭の疑問に今さら戻るのだが、この人は、一体なにをしているのだろう? 男は私たちに向かって今も語り続けている。あらゆる可能性を自ら捨て、あらゆる退路を自ら断つ「ぼく」の言葉を。職なし友だちなし家族なし彼女なし美しい思い出なし逆転の希望なし。砂時計のように減る貯金だけを頼りに、なにをつきつめている?

だいたいぼくらは、現在生きたものがどこに生きているのか、それがどういうもので、なんと呼ばれているかさえ、知らない始末ではないか。なにを指針としたらよいか、何を愛し、何を憎むべきかも、何を尊敬し、何を軽蔑すべきかもまるでわからない始末ではないか。

ベルリン、ドレスデン、パリ、ロンドン、ジュネーヴ、フローレンス、ミラノ、ヴェニス、ウィーン。外国旅行に出かけたドストエフスキーがヨーロッパから受けた印象、「自己満足した、高慢な、そして取り澄ました市民階級の印象」は、決して好意的なものではなかった。「西欧の社会主義に対するドストエフスキーの態度も、今彼がそれをブルジョア的な気質の典型的な産物とみなしたが故に、 否定的になった」。(*3)

しかもぼくらは、もうとうの昔から、生きた父親から生まれることをやめてしまい、それがいよいよ気に入ってきている始末だ。ぼくらの好みになってきたわけだ。しかし、もういい。ぼくはもうこれ以上、《地下室から》書き送ることをしたくない……

辺りは暗くなる。男の声はもう聞こえない。

9.

ドストエフスキーには、ヨーロッパの自由は「にせもの」のように思われた。「ヨーロッパでは、 ポケットに百万円持っている男は、自由に好きなことができる。それに反して一文なしは、いつも欲することをなし得るだろうか」と。(*3)

では逆に、持たざる者も等しく持ち得る自由とは、どんなものだろうか。

史上初めて「心の内面の自由を守る意志」を提唱したのは、古代ローマの哲学者エピクテトスだとされている。それまで「意志」は、「理性が欲望を制御しながら適切な手段を選択する」もの(アリストテレス)、「理性が欲望を制御して」自由になるために使うもの(プラトン)と論じられていた。 「理性が手段として用いる能力」と考えられていた「意志」をそこから独立させたことに、彼の哲学 の革新性がある。(*10)

エピクテトスは生まれてから解放されるまで奴隷だった。「奴隷は家財の一部であり、自由に売買 され、気に入らなければ打擲を受け、それが死に至ることもあった」。つまり、「一切の自由を奪われてい」た。(*11)

わしは死なねばならない。だがそれだからといって、嘆きながらそうせねばならないというので はあるまいね。縛られねばならない、でもそのうえ、悲しみながらというのではあるまい。追放 されねばならない、だからといって、笑いながら、機嫌よく、ゆとりを持ってそうされるのを、 ひとが妨げるというのではあるまい。

*12

人は、大小さまざまな制約のもとに生きている。ただ、どんな状況下でも得ることのできる自由は、存在する。それが心の内面の自由であり、それを守る意志である。

「秘密を話せ」

*12

私は話しません、それは私の権内にあるんですから。

「しかしわしは、おまえを縛るだろう」 あなた、あなたはなにをいうんですか、私を縛るんですって。あなたは私の足を縛るでしょう、 だが、私の意志はゼウスだって征服はできません。

(……)

「おまえを斬首するだろう」

いつあなたに、私の首だけは切れないなんていいましたか。

究極のところ、死を恐れなければ、こんな脅しの前にあっても心の内面は侵されない。自分の意志でコントロールできないこと(権内にないもの)の大小に関わらず、それを守る意志(権内にあるもの)を持つことができる。いつでも、誰でも。

10.

自由について、上演では語られなかった箇所にヒントを見つけた。

人間が汚らわしい行為をするのは、ただただ自分の真の利益を知らないからだなどと、だれが最初にふれまわりだしたのだ? もし人間を啓蒙して、正しい真の利益に目を開いてやれば、汚らわしい行為など即座にやめて、善良で高潔な存在になるにちがいない。なぜなら、啓蒙されて自分の真の利益を自覚した者は、かならずや善のなかに自分の利益を見出すだろうし、また人間だれしも、みすみす自分の利益に反する行為をするはずもないから、当然の帰結として、いわば必然的に善を行うようになる、だと? ああ、子供だましはよしてくれ!

ドストエフスキーがここで批判するのは、1860 年代のロシアを席巻していた科学的合理主義と社会主義である。直接の槍玉に挙がっているのは、「革命的インテリゲンツィア」のチェルヌイシェフス キーが書いた『何をなすべきか?』で描かれる「理性的エゴイズム」だ。「人は私利私欲を理性的に 追求することによって同時に他者の利益をも生かすことになるという楽観的な人間観」に猛烈に反論する。(*4)

「自分自身の自由気ままな恣欲、どんなに無茶なものであれ、自分自身の気まぐれ、ときには狂気 と選ぶところないまでかきたてられる自分自身の空想」こそが「見落とされているもっとも有利な利益」であるのだと。

自分のために愚にもつかぬことまで望めるという権利、自分のためには賢明なことしか望んではならないという義務にしばられずにすむ権利、それを確保したい、ただそれだけのためにほかならないのだ(……)すくなくともそれが、ぼくらにとっていちばん大事で貴重なもの、つまり、ぼくらの個と個性とをぼくらに残しておいてくれるからである。

エピクテトスの例では、どちらかというと、いかなる苦難の前でも泰然とすることで、秘密や誇りを侵されない、そうした心の内面の自由が議論されていた。極限まで自由を奪われた状況で見出した砦のようなその空間に、流刑地で『告白』を構想した頃のドストエフスキーが目を向けていたことは想像し得る。「ぼく」が立てこもった「地下室」の起源も、あるいはそこに求められるかもしれない。

「自分のために愚にもつかぬことまで望めるという権利」の主張は同時代を支配する合理主義への反発と取れるし、醜悪な行為、苦痛へ向かうことの快楽という論理も用意されている。が、私はどうしてもそこに、エピクテトスが世代を隔てて影響を受けたギリシャの哲学者、ディオゲネスと響き合う要素を感じてしまう。

ディオゲネスはシニカルの語源になったキュニコス派の哲学者で、この人にも奴隷だった時期がある。生き方は「乞食哲学者」、自称「犬」。土製の水甕に住み、頭陀袋と柄杓だけを持ち物としていたが、ある日女の子が手で水を飲んでいるのを見て柄杓も捨てたというほどの、今で言うミニマリストだ。

幸福に必要なのは富などの外的な条件ではなく精神の状態によるのだという思想や、哲学のためにあえて貧しい暮らしを選ぶ道はソクラテスに始っていた。プラトンがディオゲネスを「狂えるソクラテス」と評したとする話は有名だ。

彼は反知性の人だった。プラトンがイデアについての問答で「テーブル性」とか「杯性」などと名付けていると、ディオゲネスは「プラトンよ、僕にはテーブルも杯も見えるけど、テーブル性とか杯性は全然みえないよ」と言い放ったらしい。

ディオゲネスが世の中で最もすばらしいものだと言ったのは、「なんでも言えること(パレーシア)」だった。パレーシア(parrhesia)とは、「すべて」(pan)を「語る」(rhēsis)こと、現代で言うところの「率直に語ること」「言論の自由」。古代ギリシャのポリスにおける民主制で市民に与えられていた権利の一つである。

ソクラテスにおいて、パレーシアは「対話の相手との個人的な関係の下に遠慮することなく、相手 の議論と生き方を吟味するというかたちで現れてい」た。ディオゲネスはこれを継承しつつ、「きわめて挑発的な仕方で」実践した。(*11)

時の世界征服者アレクサンドロス大王が自ら訪れ、なにか頼みはないかと尋ねると「ちょっとその陽のあたるところをよけてくれ」と言ったというエピソードをはじめ、人を食ったような言動がいくつも残っている。

今日、わたしたちが、否応なしに、アメリカ帝国主義の美名としての「パークス・アメリカー ナ」の傘下に生きているように、ディオゲネスは、「マケドニアの平和」の巨大な影の下で、こ れに対抗する「世界市民」としての新たな生き方を模索しつつ生きたのである。

*11

「世界市民」(コスモポリーテース)という言葉はディオゲネスが作った。その思想は後代による洗練を経ながら受け継がれ、ルソー、カント、ニーチェなどを通じて現代にもつながっている。

『地下室の手記』の主語は最後、「ぼく」から「ぼくら」に変化していた。

だが、諸君、ぼくは何も自分の言いわけのために、人間すべてなどということを持ち出したわけじゃない。ぼく個人について言うなら、ぼくは、諸君が半分までも押しつめていく勇気のなかったことを、ぼくの人生においてぎりぎりのところまでつきつめてみただけの話なのだ。

世界に向けて率直に語る。愚にもつかないこと、賢明でないこと、気まぐれ、狂気じみた空想。理性や利益に反することを欲することもできる、心の内面の自由。語る自由。

「ぼく」にとって、「ぼくら」にとって、世界は自分の意志でコントロールできぬ「権内にないもの」だらけである。しかし心だけは、われわれの権内にある。

「ぎりぎりのところまでつきつめてみた」とは、一つには「権内にないもの」をぎりぎりのところまで増大させ、そこで生まれる「権内にあるもの」、率直な言葉を採取する思考実験だったと考えることはできないだろうか。

職なし友だちなし家族なし彼女なし美しい思い出なし逆転の希望なし。

ぼくは意地悪どころか、結局、何者にもなれなかった――意地悪にも、お人好しにも、卑劣漢にも、正直者にも、英雄にも、虫けらにも。

11.

私が『地下室の手記』を読んで最初に感じたのは、記述の内容に暗く露悪的で噛み付くような調子がある割に、世界への信頼や生の喜びがひたひたと立ち上ってくるな、ということだった。ただ、その泰然とした意志とでも呼びたいものの気配は、言葉の意味内容とはほぼ無関係な起伏を描いて高まりをみせる。

それは私にとって、地下室にこもる「ぼく」を描きながら、本当はもっと広い世界を見て生に確信を抱いているドストエフスキーの気配だった。

一人芝居の舞台に現れたのは、小説を読んで思い浮かべるような「ぼく」よりずっと、背が高く美しい男だった。だって、「ぼく」の性格ならば、人に褒められるルックスならばリーザを口説いたくだりで引き合いに出して自慢していないとおかしい。

BO KU WA YAN DA NIN GEN DA……

最初、日本語に聞こえなかった。言葉は男の口から一音ずつ微かに区切って語り出され、どこかからやってくる言葉の元をすばやく五十音にエンコードして吐き出しているように見えた。「ぼく」の言葉と男の語りが、完全に一つになることはない。男は、「ぼく」ではない誰かである。

男は客席に向かって啖呵を切ってはしばしば顔を背けて舞台の奥へと引っ込んでいき、また懲りもせずこちらへ歩み寄ってくる。三歩進んで三歩下がるような往復の動作は、発しては翻す「ぼく」の言葉を立体的に視覚化していた。長大なモノローグに流れる論理と意識の変化が直感的に、滑稽さを伴ってダイナミックに伝わってきた。

話が解りやすかっただけではない。汗が流れる人間の体を通してこの小説を目の当たりにすると、一目瞭然なことがある。よほど熱心でなければこんなことはできない、ということだ。熱心なのは男や「ぼく」だけか。もう一人いるはずだ。

男は「ぼく」ではない誰かとしてそこにいる。観客が自己を投映してもいいだろうし、読者の姿だとみてもいい。私は作家の依り代として眺めていた。そこに男の体があることによって、ドストエフスキーの泰然とした気配を、「ぼく」の言葉と同期したものとして投映することができる。

ドストエフスキーは書いていた。しかし、そういえばドストエフスキーにも体があった。

ドストエフスキーのような語り手のような男は、客席に向かって啖呵を切ったり舞台の奥へと引っ込んだりを繰り返しながら、飽きもせずに言葉を発し続ける。この姿を見ているとどうしても思い出されることがあった。「もう一度やろう」。

特別面白い遊びや冗談が見つかった時、子供はどうするか。同じことを飽くこともなく繰り返し ているはずだ(……)子供は活力にあふれているからこそ、力強く自由な精神に恵まれているか らこそ、同じことを何度でも繰り返し、繰り返しつづけて飽きることを知らぬのだ。子供はいつ でも「もう一度やろう」と言う。

*13

自意識に苛まれた「ぼく」は、心の柔軟性を失って堂々巡りを続ける存在に見える。が、それを書くドストエフスキーは、たとえば「もう一度やろう」の飽くことない繰り返しからページを前に進めているのではないか。男の姿を見ているとそう思えてきた。それは「人間が機械のように同じことを繰り返す」といったよくある発想とは真逆である。

いや、「ぼく」が堂々巡りの議論を続けるメカニズムでさえ「もう一度やろう」なのかもしれない。「ぼく」が手記を書き続けるのは、自意識の奴隷だからだろうか。承認欲求の奴隷だからだろうか。人恋しいから? 意味なんかないのかもしれない。

“本当のぼく”は残念ながら存在しないことを先にみておいた。しかし、それは言葉の上での話である。なにに苦悩しているのか、なにに動かされているのかは解らないが、「ぼく」は書いている。

本当の「ぼく」は、ただそこに存在する。

子供はいつでも「もう一度やろう」と言う。大人がそれに付き合っていたら息もたえだえになってしまう。大人は歓喜して繰り返すほどの力を持たないからである。しかし神はおそらく、どこまでも歓喜して繰り返す力を持っている。きっと神様は太陽に向かって言っておられるのにちが いない――「もう一度やろう。」(……)自然界の繰り返しは、単なる反復とはちがうのではあるまいか。実はアンコールではあるまいか。単なるオートメーションの繰り返しではなく、まさに誰かの決意によって何百万年も繰り返しつづけられているのかもわからない。だから、それはいついかなる瞬間に止まるかもわからない。

*13

父の撲殺、死刑宣告、流刑、結婚の失敗、失恋、ヨーロッパへの幻滅、妻の死。ドストエフスキーは苦難を経験した。一寸先はどうなるか分からない。その観念は、ただ生きていることを、続く日々を奇跡とみなすことを助けてくれる。

「もう一度やろう」とは、世界を信仰する態度だと私は思う。子供も神様も、暗黙のうちに世界を信じている。すべり台はおもしろい。日の出は、真昼はすばらしい。大人だって、毎朝歯を磨いて会社に行く。メールをチェックする。食事する、トイレに行く、お風呂に入る。ケンカした家族に連絡を取る。なにかを信じているからだ。

「ぼく」とドストエフスキーは書き続ける。愛の告白がその失敗によって真情を証立てるように、世界への、人間への信仰がそこににじみ出ている。

だが、諸君、ぼくは何も自分の言いわけのために、人間すべてなどということを持ち出したわけじゃない。ぼく個人について言うなら、ぼくは、諸君が半分までも押しつめていく勇気のなかったことを、ぼくの人生においてぎりぎりのところまでつきつめてみただけの話なのだ。

「権内にないもの」をぎりぎりのところまで増大させ、自由を抽出する思考実験を行い得たのも、世界を、人間を信仰する泰然とした意志のなせるわざではないだろうか。

男は「ぼく」の言葉を語り続ける。汗を流して語り続けることそのものが、信仰を告白している。

*1:本公演は、綜合藝術茶房 喫茶茶会記にて上演された。

*2:本公演の原作は、フョードル・ドストエフスキー(江川卓)『地下室の手記』新潮社、1969 年。 以下、台詞の引用は特に断らないかぎり上演時の台本より行う。

*3:J. ラブリン(平田次三郎)『ドストエフスキー』理想社、1983 年。

*4:安岡治子「解説」、ドストエフスキー(安岡治子)『地下室の手記』光文社、2007 年。

*5:番場俊『ドストエフスキーと小説の問い』精興社、2012 年。

*6:大澤真幸『三島由紀夫 ふたつの謎』集英社、2018 年。

*7:セックスの最中に起こる脳の働きは複合的で、体性感覚野をはじめ活性化する領域がある一方、 活動が低下する領域もある。生殖器が性的な刺激を受けると「恐怖に関連する情動信号を処理する扁桃体の活動が低下」し「リラックスする」。オーガズム中には「慎重な意思決定や自己制御、 道徳的選択、社会的評価などに関わる外側眼窩前頭皮質や前側頭極など」の活動が低下。「そうした機能を司る脳の主要部分の大半が一時的に休止状態に」なる。(デヴィッド・J・リンデン (岩坂彰)『触れることの科学―なぜ感じるのか どう感じるのか』河出書房新社、2019 年)

*8:大澤真幸『夢よりも深い覚醒へ―3・11 後の哲学』岩波書店、2012 年。

*9:有島武郎にこんな一節がある。「吃る事なしには私達は自分の心を語る事ができない。恋人の耳 にささやかれる言葉はいつでも流暢であるためしがない。心から心に通う為めには、何んという 不完全な乗り物に私達は乗らねばならぬのだろう(……)私達の発した言葉は私達が針ほどの誤 謬を犯すや否や、すぐに刃を反えして私達に切ってかかる(……)私は已むを得ず言葉に潜む暗 示により多くの頼みをかけなければならない。言葉は私を言ひ現わしてくれないとしても、その後につつましやかに隠れているあの睿智の独子なる暗示こそは、裏切る事なく私を求める者に伝 えてくれるだろう」(有島武郎『惜みなく愛は奪う』新潮社、1955 年)

*10:中山元『自由の哲学者カント―カント哲学入門「連続講義」』光文社、2013 年。

*11:國方栄二『ギリシア・ローマ ストア派の哲人たち――セネカ、エピクテトス、マルクス・アウ レリウス』中央公論新社、2019 年。

*12:エピクテトス(鹿野治助)『語録』、鹿野治助責任編集『世界の名著 13』中央公論社、1982 年。*13:G・K・チェスタトン(福田恆存・安西徹雄)『正統とは何か』春秋社、1973 年。概要プライバシーポリシーCookie ポリシーCookie 設定